レオパ(ヒョウモントカゲモドキ)がシェルターに入らなくなったのはなぜだろう、ずっと外にいるけれど大丈夫だろうかと、不安になっていませんか。

レオパがシェルターの外で寝る姿、時には手を伸ばして寝る無防備な様子を見ると、レオパが慣れた証拠なのか、それともストレスを感じている時の行動は何かと気になりますよね。

逆にずっとシェルターにこもっている場合も心配です。

レオパは夜も寝るのか、シェルター どこに置くのが最適か、シェルターに入ってもらう対処法、そしておすすめのシェルター 選び方まで、飼い主さんの疑問を解消します。

中にはハンドリング中に寝る子や、一緒に寝る(ように見える)ほどリラックスする子もいますが、まずは基本的な飼育環境を見直すことが大切です。

- レオパがシェルターの外で寝る主な理由

- シェルターの外で寝ていても大丈夫なケースと注意点

- レオパがシェルターに入るようにするための具体的な対処法

- レオパが快適に感じるシェルターの選び方と設置場所

レオパがシェルターの外で寝る理由とは?

ハチュラボイメージ

- シェルターに入らなくなったなぜ?

- ずっと外にいるのは大丈夫?

- ストレスを感じている時の行動は?

- レオパが慣れた証拠の可能性

- 手を伸ばして寝る無防備な姿

- 逆にずっとシェルターにいる場合

なぜシェルターに入らなくなったのか

ハチュラボイメージ

レオパが愛用していたはずのシェルターを急に使わなくなった場合、いくつかの明確な理由が考えられます。

最も疑うべきは、シェルター内部の環境がレオパにとって「快適でなくなった」ことです。

主な原因として、温度と湿度の問題が挙げられます。

レオパは自分で体温を調節する変温動物であるため、環境の温度に非常に敏感です。

- 温度の問題

例えば、パネルヒーターをシェルターの真下に設置している場合、ヒーターが効きすぎてシェルター内部がサウナのような高温(30℃後半~40℃以上)になっていることがあります。これでは快適な隠れ家ではなく、危険な場所と認識して避けてしまいます。

逆に、ケージ全体が寒すぎても、よりマシな(あるいはわずかに暖かい)場所を探して外に出ることがあります。 - 湿度の問題

特に素焼き製のウェットシェルターで起こりがちですが、常に水で満たされて湿度が高すぎると、レオパにとっては不快な環境になります。

逆に、脱皮前で湿度を必要としているのにウェットシェルターがカラカラに乾燥していると、用をなさないため入らないこともあります。

他にも、シェルターのサイズや形状がレオパの成長に合わなくなった、あるいはケージの設置場所が騒がしく落ち着かないといった、物理的な環境要因も大きく影響します。

レオパは本来、敵から身を隠せる「狭くて暗い場所」を好みます。

シェルターが大きすぎたり、入口が広すぎたりすると、「隠れ家」ではなく「開けた空間」と認識してしまい、安心できずに使わなくなるのです。

体調不良のサインかも?

上記のような環境要因をすべて見直してもシェルターを使わない場合、ストレスや何らかの体調不良の可能性も考慮する必要があります。

シェルターを避ける以外に、「食欲が落ちていないか」「フンや尿の状態は正常か」「体のどこかに怪我や脱皮不全がないか」など、レオパの様子を総合的に観察してください。

異常を感じたら、早めに爬虫類を診察できる動物病院に相談しましょう。

ずっと外にいるのは大丈夫?

レオパがシェルターを使わず、ケージの隅や床材の上で寝ている姿を見ると、「隠れ家がなくて不安なのでは?」と心配になるかもしれません。

しかし、結論から言えば、短期間であればそれほど心配する必要はありません。

レオパは個体差が非常に大きく、人間と同じようにマイペースな性格の子も多いです。

その日の気分で寝る場所を変えることはよくあります。

特に、夏場など暑い時期には、シェルターの中が蒸れるのを嫌い、あえて風通しの良いケージの涼しい場所を選んで寝ることもあります。

これは体温調節のための合理的な行動です。

また、お迎えしたばかりの頃は環境に警戒してシェルターにこもりきりだった個体が、数週間かけて環境に慣れるにつれて、だんだんと外で寝るようになる、といったポジティブなケースもあります。

ただし、長期間(例えば1週間以上)まったくシェルターを顧みない場合は注意が必要です。

前述の通り、シェルター内が暑すぎる・寒すぎる、あるいは不衛生であるなど、レオパが「ここは安心して眠れない」と判断している何らかのサインかもしれません。

寝ているときの姿勢もチェックし、丸まってリラックスしているか、あるいは体のどこかを痛そうに不自然な場所で固まっていないかなどを確認しましょう。

ストレスを感じている時の行動は?

ハチュラボイメージ

レオパがシェルターの外で寝る理由の一つとして、ストレスが考えられます。

レオパが何らかのストレスを感じている場合、睡眠行動以外にも特有のサインを見せることがあります。

例えば、以下のような行動は注意が必要です。

- 極端な落ち着きのなさ

ケージ内を常に激しく動き回ったり、壁を登ろうと引っ掻き続けたりする(いわゆる「壁ドン」)。 - 特定の場所の回避

シェルターだけでなく、ケージ内の特定の場所を明らかに避けている。 - 拒食や活動量の低下

普段は活発な個体が急にシェルターにこもりきりになり、餌にも興味を示さなくなる。(これは「逆にずっとシェルターにいる場合」にも該当します)

ストレスの原因は様々です。

これらは、動物福祉の観点から国際的に認知されている「5つの自由」のうち、「恐怖及び苦悩からの自由」が脅かされている状態とも言えます。(参照:環境省「動物の愛護と適切な管理」)

主なストレス要因

- ケージの設置場所

テレビのスピーカーの横、ドアの開閉が頻繁な場所、人が常に歩き回る廊下など、振動や大きな音がする場所。 - 不適切な温度・湿度管理

暑すぎたり寒すぎたり、乾燥しすぎたりして快適な場所がない。 - 照明環境

夜行性のレオパにとって、24時間明るい照明が当たっている環境は非常にストレスフルです。 - ケージ内のレイアウト

隠れる場所がまったくない、あるいは物が多すぎて移動しにくい。 - 他のペットの存在

犬や猫がケージを覗き込む環境は、レオパにとって常に捕食者の脅威に晒されているのと同じです。

これらの要因がレオパの警戒心を常に高め、安心してシェルターで休めなくなっている可能性があります。

レオパの行動を注意深く観察し、ストレスの原因を探り、取り除いてあげることが大切です。

レオパが慣れた証拠の可能性

シェルターの外で寝る行動は、必ずしもネガティブな理由だけではありません。

むしろ、飼い主や現在の飼育環境に非常に慣れ、心から安心している証拠である可能性も高いのです。

レオパは本来、警戒心が強い生き物です。

彼らの原産地であるパキスタンやアフガニスタンなどの乾燥地帯では、常に捕食者の脅威に晒されています。

そのため、野生下のレオパは日中、岩陰や巣穴といった隠れ家(シェルター)で身を守るのが基本です。

しかし、飼育環境下で長期間過ごし、「ここには自分を襲う敵がいない」「安全な場所だ」と学習すると、その警戒心が解けていきます。

その結果、本来の隠れ家であるシェルター以外の場所、つまりケージの開けた場所でもリラックスして寝るようになるのです。

特に、飼い主がケージに近づいても逃げずにじっとしていたり、ピンセットから餌を食べるだけでなく、シェルターの外でリラックスした姿勢(後述する「手を伸ばして寝る」姿など)を見せるようであれば、それは飼い主との信頼関係が築けているポジティブなサインと言えるでしょう。

シェルターは撤去しないでください

レオパが環境に慣れてシェルターを使わなくなったとしても、シェルターをケージから撤去するのはNGです。

シェルターはレオパにとって依然として重要な役割を果たします。

- 体温調節

暑すぎると感じた時のクールダウン場所(涼しいシェルター)になります。 - 脱皮のサポート

ウェットシェルターは、脱皮不全を防ぐために不可欠な高湿度スポットです。 - 緊急時の避難場所

大きな物音がするなど、何かに驚いた時にすぐに隠れられる「心の拠り所」として必要です。

レオパが「使わない」という選択をしている状態がベストであり、飼い主が選択肢を奪ってはいけません。

手を伸ばして寝る無防備な姿

ハチュラボイメージ

レオパがシェルターの外で、四肢(手足)をだらんと脱力させ、お腹を床につけて「ビターン」と伸びたような格好で寝ている姿が見られることがあります。

これは、レオパが最大限にリラックスしている状態を示す、非常に微笑ましい行動です。

警戒心が強ければ、敵に襲われた時にすぐに逃げ出せるよう体を縮こませたり、手足を体の下に入れたりするはずです。

このように手足を伸ばしきっているのは、「ここではすぐに逃げる必要がない」と確信していることに他なりません。

前述の通り、これは飼い主を信頼し、現在の環境を「絶対安全な縄張り」と認識している何よりの証拠と言えます。

飼育環境がいかに快適であるかを示すバロメーターとも言えるでしょう。

中には、ハンドリングに十分に慣れた個体で、飼い主の手のひらの上でウトウトしたり、そのまま数分間寝てしまう姿を見せるケースもあるようです(非常に稀ですが)。

ただし、レオパがどれだけ慣れているように見えても、彼らが寝ているのを無理に触ったり、起こしたりするのはストレスの原因になります。

そっと見守ってあげるのが一番です。

逆にずっとシェルターにいる場合

シェルターの外で寝るのとは全く逆に、レオパが「ずっとシェルターから出てこない」場合も、飼い主としては心配になるでしょう。

この行動にも、いくつかの明確な原因が考えられます。

主な原因とチェックポイント

- 病気や怪我(最優先で疑う)

体調が悪いと、外敵から身を守るために安全な場所(シェルター)でじっと回復を待とうとします。

食欲不振、活動量の極端な低下、フンの異常、痩せてきた、脱皮不全などの症状が同時に見られる場合は、すぐに病院での診察を検討してください。 - ケージ内の温度が高すぎる

特に夏場、エアコン管理を怠るとケージ全体が危険な高温になることがあります。

レオパは涼しい場所を求めますが、シェルター内が唯一マシな場所である場合、そこに「避難」して動けなくなっている可能性があります。 - 周囲への警戒(ストレス)

お迎えしたばかりで新しい環境に慣れていない時や、ケージの周囲が騒がしい時、他のペット(犬・猫)がケージを覗き込んでいる時など、強いストレスと恐怖を感じていると隠れ続けます。 - 休息または退屈

レオパは夜行性のため、昼間はシェルターで寝ているのが普通です。

これは異常ではありません。

また、ケージ内に何の刺激(登り木やレイアウト変更など)もなく、単調すぎると「やることがない」ために、活動時間以外はシェルターにこもっている可能性もあります。

絶対にやってはいけないNG対処法

レオパが出てこないからといって、様子が知りたい、餌を無理やり食べさせたいなどの理由で、シェルターを無理やり剥がしたり、レオパを引っ張り出したりするのは絶対にやめましょう。

これはレオパに多大なストレスと恐怖を与え、深刻な信頼関係の悪化、ひいては体調不良の原因になります。

「安全な場所がなくなった」と感じさせてしまう最悪の行為です。

レオパがシェルターの外で寝る時の対策

ハチュラボイメージ

- レオパは夜も寝る?活動時間を知る

- シェルター どこに置くのが最適?

- シェルターに入ってもらう対処法

- シェルター おすすめ 選び方

- レオパ シェルターの外で寝る時の確認点

レオパは夜も寝る?活動時間を知る

レオパの行動を正しく理解する上で、彼らの活動時間を知ることは非常に重要です。

「シェルターから出てこない」と心配する前に、それが彼らの自然な休息時間ではないかを確認しましょう。

レオパは一般的に「夜行性(Nocturnal)」、より厳密には「薄暮性(Crepuscular)」とされています。

薄暮性とは、日の出や日没前後の薄暗い時間帯(明け方と夕方)に最も活発になる性質を指します。

これは、野生下では捕食者の目をごまかしやすく、かつ日中の厳しい暑さや夜間の冷え込みを避けられる、最も合理的な活動時間です。

そのため、飼育下のレオパも日中はシェルターなどの暗い場所でじっと寝て過ごすのが自然な姿なのです。

ポイント:飼育下での活動リズム

「夜行性」と聞くと真夜中にしか動かないイメージがあるかもしれませんが、飼育下では飼い主が帰宅して部屋の電気が暗くなる夕方頃から活動を始める個体が多いです。

そのため、仕事や学校から帰宅した後でも、お世話やコミュニケーションの時間は十分に確保できます。

日中にレオパがシェルターの外で寝ていたり、シェルターの中でじっとしていたりするのは、彼らの生態から見てごく自然な休息(睡眠)時間です。

健康状態に問題がない限り、無理に起こしたりせず、静かに見守ってあげましょう。

もちろん個体差はあり、飼い主の生活リズムに合わせて昼夜が逆転気味になり、日中でも餌を求めて出てくる子もいますが、基本は「夜に活動する生き物」であると理解しておくことが大切です。

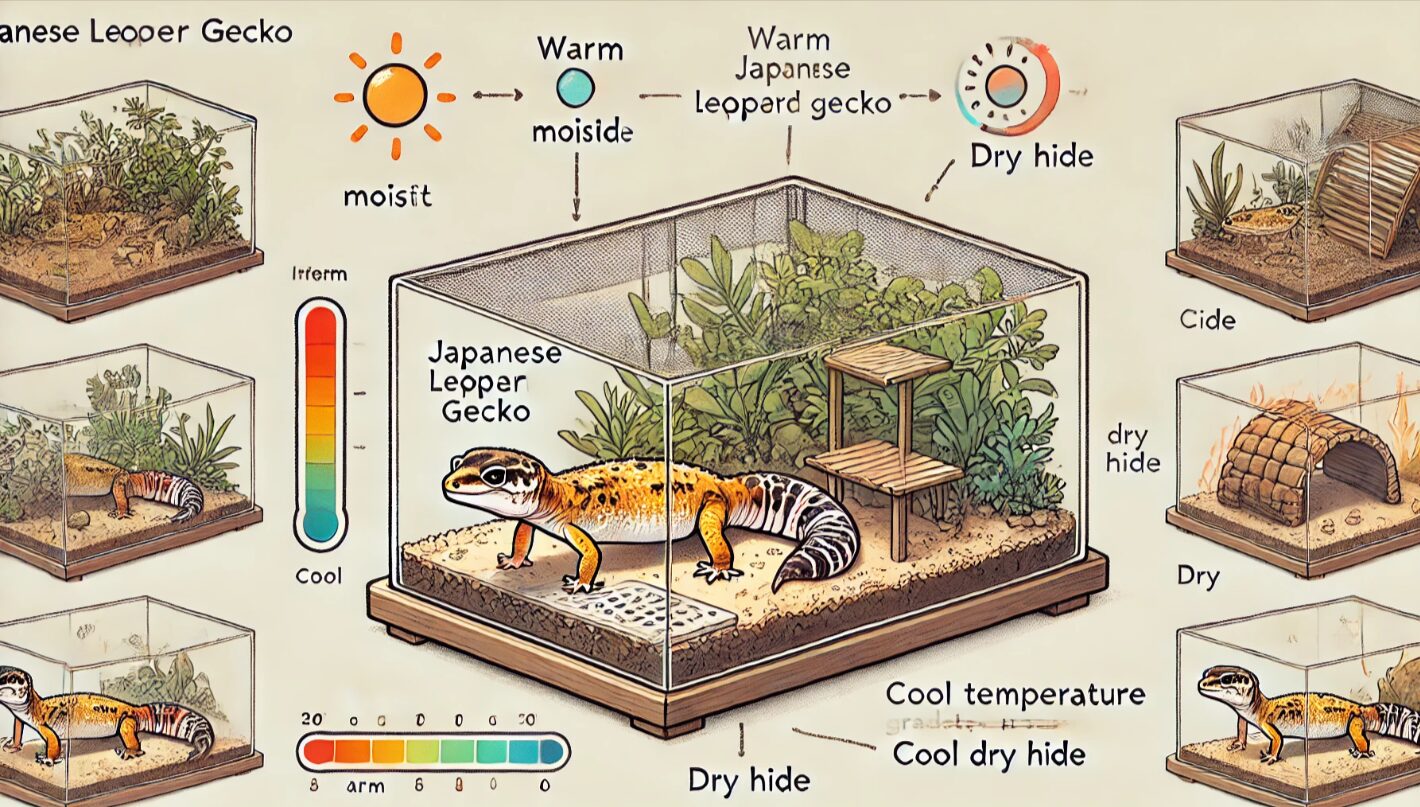

シェルターはどこに置くのが最適?

ハチュラボイメージ

レオパがシェルターを快適に使うためには、設置場所が非常に重要です。

ポイントは、ケージ内に「温度勾配」(暖かい場所と涼しい場所の差)を作り、その適切な位置に置くことです。

多くの飼育者は、ケージの保温にパネルヒーター(底面ヒーター)を使用します。

このとき、ヒーターはケージの底面積の全面ではなく、1/3から半分程度に敷くのが一般的です。

これにより、ケージ内に「ヒーターがある暖かいエリア」と「ヒーターのない涼しいエリア」が生まれます。

そして、シェルター(特にウェットシェルター)をヒーターが敷いてある場所のちょうど真上あたりに設置します。

爬虫類用品メーカーであるGEXの公式サイトでも、ヒーター部の真上あたりにシェルターを設置し、内部が蓄熱されることでレオパが体温調節できるようにすることを推奨しています(参照:GEX公式サイト「ライトとヒーターは必要?ヒョウモントカゲモドキ(レオパ)を健やかに育てるために」)。

ただし、前述の通り、ヒーターの性能や室温によってはシェルター内が暑くなりすぎることがあります。

その場合は、シェルターをヒーターの真上から少しずらし、半分だけヒーターの上にかかるようにするなど、位置を微調整する必要があります。

「涼しいシェルター」も用意しよう

理想的なレイアウトは、ヒーターの上に置く「暖かいウェットシェルター」と、ヒーターのない涼しいエリアに置く「涼しいドライシェルター(隠れ家)」の2種類以上を設置することです。

これにより、レオパはその時の体調や気分(脱皮前はウェットへ、暑い時はドライへ)に合わせて、自分で好きな場所を選べるようになり、QOL(生活の質)が格段に上がります。

また、ケージ自体の設置場所として、人の出入りが多い場所やテレビのそばなどを避け、静かで明るすぎない場所を選ぶことも、レオパがシェルターを安心して使うための重要な前提条件です。

シェルターに入ってもらうための対処法

レオパがシェルターに入らず外で寝ている場合、それが環境への不満が原因であれば、いくつかの対処法を試すことで改善される可能性があります。

- ヒーターの位置を見直す(最重要)

最も多い原因は「暑すぎ」です。

シェルターの真下にパネルヒーターがあり、内部が過度に保温されていないか温度計で確認しましょう。

暑すぎる場合は、ヒーターをケージの片側に寄せ、シェルターを半分だけ乗せる、またはヒーターから外すなどして、内部が「適度な暖かさ(30℃前後)」になるよう調整しましょう。 - シェルターの素材・サイズを変える

レオパは「暗く、狭く、体にフィットする」場所を本能的に好みます。

現在使用中のシェルターが、レオパの体に対して大きすぎる、入口が広すぎる(開けっ放し)、または半透明や透明で中が明るい場合は、隠れ家として認識していない可能性があります。

素焼き製や陶器製、あるいは天然のコルク樹皮など、より「隠れ家」らしいタイプに変更してみましょう。 - レイアウトをシンプルにする

良かれと思って物を詰め込みすぎ、ケージ内がごちゃごちゃしていると、かえってレオパが落ち着けないことがあります。

シェルターの周囲にはある程度の空間を確保し、レオパが安心して出入りできる動線を確保してあげてください。 - ケージの設置場所を見直す

前述の通り、ケージ自体がリビングの真ん中やテレビの横など、騒がしい場所にあるとレオパは常に警戒モードになります。

家のより静かで、人の往来が少ない落ち着ける場所にケージごと移動させることも有効な対策です。

焦らず様子を見ることも大切です。

例えば、ケージの大掃除をした直後や、脱皮の前後などは、一時的に匂いや環境が変化してシェルターを避けることもあります。

環境を整えたら、レオパが新しい環境に慣れるまで、数日間は焦らずそっと見守ってあげる姿勢も重要です。

シェルターの選び方

ハチュラボイメージ

レオパが安心して過ごせるシェルターを選ぶには、「隠れ家としての機能」と「快適な環境(特に湿度)」を両立させることが重要です。

市場には多様な製品がありますが、以下の条件を満たすものを選びましょう。

レオパに適したシェルターの条件

- 暗さ(遮光性)

中が真っ暗になり、外から見えにくいこと。

半透明やクリア素材は避けましょう。 - サイズ(フィット感)

レオパの体にぴったりフィットする(または少し余裕がある)サイズ感。

広すぎると落ち着きません。 - 構造(閉鎖性)

出入り口が小さく(レオパが通れるギリギリが理想)、内部がしっかり囲まれていること。 - 素材(保湿性・通気性)

通気性や保湿性のバランスが良いこと。

素焼きや陶器製が人気です。 - 安定性(重量)

床材の上に置いて安定し、レオパが動いても倒れたりズレたりしない、ある程度の重さがある(または重心が低い)設計であること。

これらの条件を踏まえ、代表的なシェルターのタイプと特徴を以下の表にまとめます。

| シェルタータイプ | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ウェットシェルター (素焼き・陶器製) | 最も一般的。上部のくぼみに水を入れることで、内部の湿度を高く保てる。 | ・脱皮不全の予防に非常に効果的。 ・保温性も高く、ヒーターの上に最適。 ・適度な重さがあり安定する。 |

・カビが非常に生えやすいため、定期的な清掃(煮沸消毒など)が必須。 ・乾燥を好む個体は常時入るのを避ける場合がある。 |

| ドーム型シェルター (陶器・樹脂製) | 光をしっかり遮り、隠れ家としての機能が高い。定番の形状。ドライシェルターとして使われる。 | ・内部の温度をキープしやすい。 ・デザインが豊富でレイアウトに合うものを選びやすい。 |

・これ単体では湿度管理はできない。 ・樹脂製の軽いものは動いてしまうことがある。 |

| コルク・木製タイプ | コルク樹皮のトンネルや、くり抜いた木片など。自然なレイアウトに馴染む。 | ・見た目が自然的で美しい。 ・レオパが好んで登ったり隠れたりする。 |

・湿気でカビが生えやすい。 ・軽いものは簡単に動いてしまう。 ・ダニの温床になる可能性も。 |

| 自作シェルター | タッパーや植木鉢、ココナッツの殻などを加工して作る。 | ・コストを安価に抑えられる。 ・レオパのサイズに最適なものを追求できる。 |

・加工の手間がかかる。 ・切り口でレオパを怪我させないよう、ヤスリがけなど安全対策が必須。 |

多くの場合、ヒーターの上に「ウェットシェルター」を1つ常設し、それとは別に涼しいエリアに「ドーム型」や「コルク」などのドライシェルターを1つ設置する、という構成が最もレオパの生態に適していると言えるでしょう。

レオパがシェルターの外で寝る時の確認ポイントまとめ

記事のポイントをまとめます。

- レオパがシェルターの外で寝ていても、多くは一時的なものや環境への慣れが理由

- 短期間であれば心配しすぎる必要はない

- ただし長期間(1週間以上)続く場合は環境の見直しを検討する

- シェルター内の温度が高すぎ、または低すぎになっていないか確認する

- パネルヒーターはシェルターの真下ではなく、位置を調整する

- シェルター内の湿度が不快なレベル(高すぎ・低すぎ)になっていないか確認する

- シェルターのサイズが大きすぎないか、入口が広すぎないか見直す

- シェルターの素材が透明で明るくないか確認する

- ケージの設置場所が騒がしく、レオパが落ち着かない環境ではないか確認する

- 手を伸ばして寝るなど無防備な姿は、リラックスしている証拠

- 飼い主に慣れた証拠としてシェルターの外に出ることもある

- 外で寝ていても、体調不良(痩せ、呼吸の異変)がないか姿勢や様子をチェックする

- 逆にずっとシェルターにこもる場合は、病気や高温、警戒のサインかもしれない

- レオパは夜行性なので、日中に寝ているのは自然な行動

- シェルターはレオパが慣れても撤去せず、隠れ家や温度調節場所として残す