アルマジロトカゲはなぜ高いのか、値段はいくらするのか、検索しているあなたは、その鎧のような独特の見た目と防御姿勢に魅了されているのではないでしょうか。

まるで伝説の生き物のような姿は、多くの爬虫類ファンにとって憧れの的です。

しかし、いざ価格を調べてみると、その高額さに驚かれたかもしれません。

アルマジロトカゲの生体や生息地、そして絶滅危惧種であるという法的な背景を知ることは、その価格を理解する上で非常に重要です。

価格を左右する要因は一つではなく、希少性、繁殖の難しさ、流通の形態などが複雑に絡み合っています。

また、もし実際に家族としてお迎えすることを考えた場合、生体価格という初期投資だけでなく、値段や飼育コスト(月々の費用)、飼い方や飼育難易度、揃えるべき飼育用品のオススメ、そして寿命がどれくらいなのか、知りたいことは山積みでしょう。

さらに、販売店やペットショップでそもそも出会えるのか、信頼できるブリーダーからの入荷状況、さらには家庭での繁殖は可能なのかまで、疑問は尽きないはずです。

この記事では、アルマジロトカゲの価格が「なぜ高いのか」という根本的な理由から、購入時に気をつけること、飼育に必要な初期費用とランニングコスト、そして具体的な飼育方法まで、あなたの知りたい情報を徹底的に解説します。

- アルマジロトカゲの価格がなぜ高いのか、その明確な理由

- 生体価格の相場と、初期費用・月間コストの内訳

- 信頼できる販売店の見つけ方と購入時の注意点

- 飼育の難易度と、安全に飼うための具体的な方法

アルマジロトカゲはなぜ高い?値段はいくら?

ハチュラボイメージ

- アルマジロトカゲの生体と生息地

- 絶滅危惧種としての希少性

- 価格を左右する要因を解説

- 販売店・ペットショップ・ブリーダー入荷

- 購入時に気をつけること

アルマジロトカゲの生体と生息地

ハチュラボイメージ

アルマジロトカゲ(学名:Ouroborus cataphractus)は、有鱗目ヨロイトカゲ科に分類される爬虫類です。

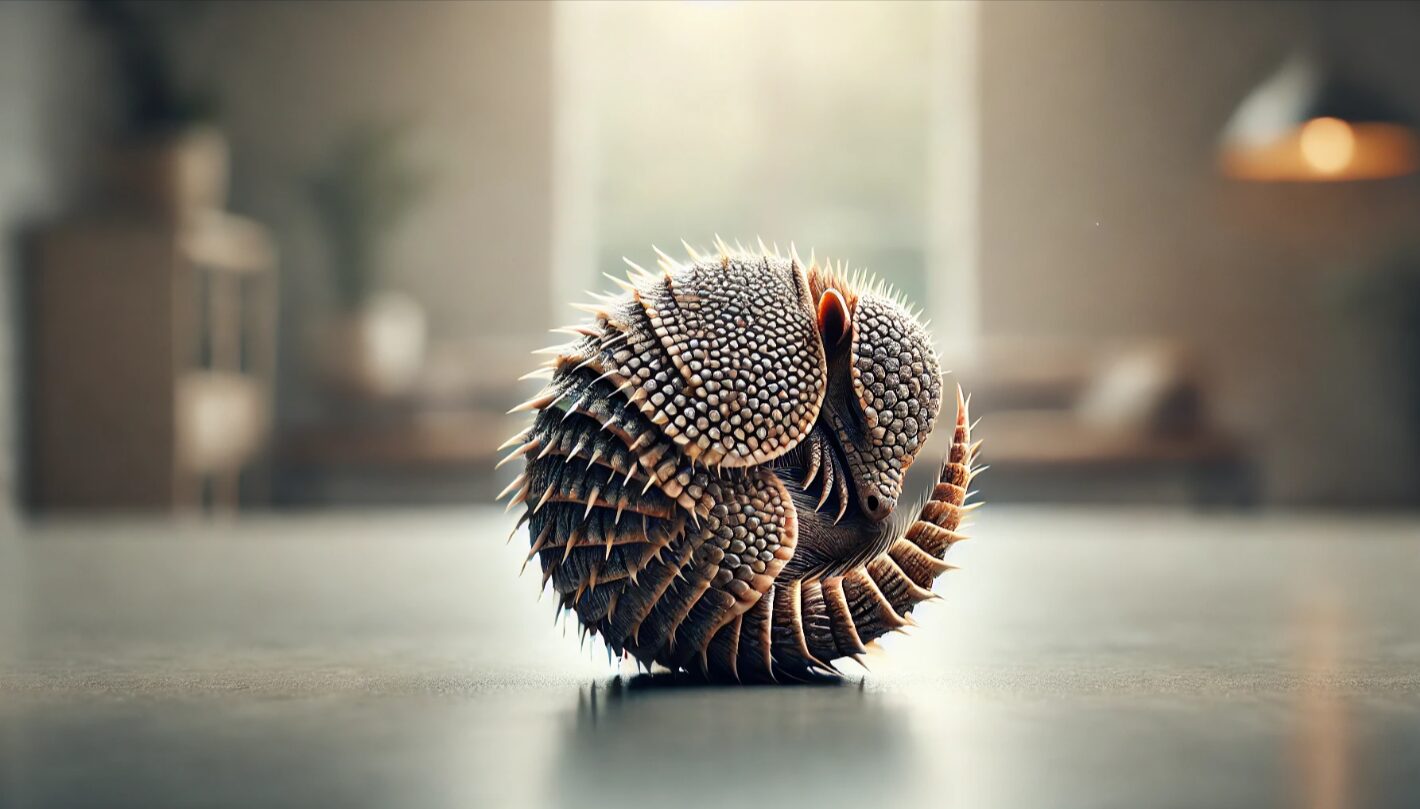

このトカゲが持つ最大の魅力であり、名前の由来ともなっているのが、その特異な防御行動です。

外敵に襲われるなどの強い危険を感じると、素早く尻尾を咥えて体を丸め、ボールのような形状になります。

これにより、比較的柔らかい腹部を隠し、背中と尻尾の硬くトゲだった鱗(うろこ)で全身をガードします。

この姿が哺乳類のアルマジロにそっくりなことから、「アルマジロトカゲ」と呼ばれるようになりました。

体長は尾を含めても最大で約21cmほどと、トカゲの中では小型の部類に入ります。

しかし、その体はゴツゴツとした大型の鱗で密に覆われており、小さな恐竜や伝説上のドラゴンを彷彿とさせる、非常に重厚感のある姿をしています。

主な生息地は、南アフリカ共和国の西ケープ州や北ケープ州南部といった、非常に限られた乾燥した岩場地帯です。

彼らは灼熱の砂漠そのものというよりは、岩がゴロゴロと転がる荒れ地を好み、普段は岩の隙間深くに隠れて生活しています。

生態としては昼行性で、日光浴のために岩の上に出てくることもあります。

また、爬虫類としては非常に珍しく、通常8頭から10頭、時にはそれ以上の家族単位とみられる群れ(コロニー)を形成して生活する強い社会性を持っています。

この特異な生態と、極端に限られた生息環境(ニッチ)が、彼らの存在を一層特別なものにしています。

絶滅危惧種としての希少性

アルマジロトカゲの価格が「なぜ高いのか」という疑問に対し、最も直接的かつ強力な答えは、その「極めて高い希少性」にあります。

アルマジロトカゲは、その魅力的な外見からペットとしての需要が非常に高まり、過去に乱獲されました。

さらに、生息地である岩場の開発や環境破壊が追い打ちをかけ、野生での個体数が著しく減少しました。

この事態を重く見た国際社会によって、アルマジロトカゲはワシントン条約(CITES)の附属書Ⅱに掲載され、国際的な商取引が厳しく規制されることとなりました。(参照:経済産業省 ワシントン条約(CITES)について)

附属書Ⅱは「絶滅のおそれのある種」ではありませんが、「取引を厳格に規制しなければ絶滅のおそれのある種になる可能性がある」ものが記載されます。

これにより、正規の輸出入には輸出国政府が発行する許可書が必要となり、商業目的での野生個体の取引は極めて困難になりました。

国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストの評価について、南アフリカ国立生物多様性研究所(SANBI)は2019年の記事で「Least Concern(低懸念)」とされているものの、これは古い評価に基づく可能性があり、現実にはペット取引のための密猟の脅威に深刻にさらされていると指摘しています。(参照:SANBI – Armadillo Girdled Lizards threatened as they become pets in Japan)

現在、日本国内の市場に野生個体(WC:Wild Caught)が新たに正規輸入されることはほぼゼロに等しい状況です。

流通しているのは、規制強化前に輸入された個体や、その子孫、あるいは主にヨーロッパなどの海外で飼育下繁殖されたCB個体(CB:Captive Bred)が中心となります。

しかし、アルマジロトカゲは飼育下での繁殖自体が容易ではなく、さらに一度に産む子供の数も1〜2頭と非常に少ないです。

このため、供給が世界的な需要にまったく追いついていません。この「絶対的な流通量の少なさ」こそが、価格を高騰させ続けている最大の要因なのです。

密輸個体に絶対に手を出さない

ワシントン条約による厳格な規制があるため、残念ながら正規のルートを経ない密輸個体が市場に出回るリスクも存在します。

相場からかけ離れた安価な個体や、入手経路・出所が不明瞭な個体、必要な書類(サイテスなど)が提示されない場合は、違法な取引である可能性を強く疑うべきです。

密輸個体を購入することは、犯罪に加担する行為であると同時に、野生個体群へのさらなる密猟圧力を高めることにつながります。

購入する際は、価格の安さだけでなく、個体の状態や出所証明の有無を厳格に確認し、信頼できる販売元を選ぶことが絶対条件です。

価格を左右する要因を解説

ハチュラボイメージ

アルマジロトカゲの値段は非常に幅広く、おおよそ20万円から60万円が現在の相場とされています。

しかし、これはあくまで目安であり、ペアや特別な個体になると100万円を超える値がつくことも珍しくありません。

この大きな価格差は、主に以下の3つの要因によって決まります。

1. CB個体かWC個体か

価格に最も大きな影響を与えるのが、その個体が「飼育下繁殖(CB)」か「野生捕獲(WC)」かという点です。

- CB個体 (Captive Bred)

飼育下で繁殖された個体を指します。生まれながらに人間の管理する環境にいるため、環境の変化に比較的強く、人に慣れやすい傾向があります。

また、野生由来の寄生虫や病気を持っているリスクが低く、輸送によるストレスも最小限で済むため、健康面での安心感が非常に高いのが特徴です。その分、価格は最も高額になり、状態の良い個体は40万円以上で取引されるのが一般的です。 - WC個体 (Wild Caught)

野生で捕獲された個体です。前述の通り、現在は正規の流通がほぼないため市場で見ることは稀ですが、規制前に輸入された個体や、残念ながら密輸された個体が出回る可能性もゼロではありません。

CB個体に比べて価格は抑えられる傾向にありますが、寄生虫や感染症のリスク、極度のストレスによる拒食、環境への適応不全など、多くのデメリットを抱えています。飼育難易度はCB個体とは比較にならないほど高く、初心者には絶対におすすめできません。

2. 年齢とサイズ

個体の成長段階も価格に影響します。

一般的に、飼育管理が難しくデリケートな幼体(ベビー)は、価格が比較的安価に設定される傾向があります。

しかし、「安いから」という理由でベビーに手を出すと、わずかな環境の変化で体調を崩しやすく、飼育の難易度は非常に高くなります。

逆に、体が丈夫になり飼育が安定してくる亜成体(ヤングアダルト)や成体(アダルト)は高額になりやすいです。

特に、繁殖が可能な「即戦力」となる健康なペアは需要が非常に高いため、単体の個体とは比べ物にならないほどの高値で取引されます。

3. 需要と供給のバランス

アルマジロトカゲは、そのユニークな外見からメディアに取り上げられることもあります。

テレビ番組やSNSなどで特集され、一時的に「可愛い」「かっこいい」と注目が集まると、元々少ない流通量に対して需要が一気に急増し、価格が短期間で高騰する傾向があります。市場に出回るタイミングや、その時の人気度によっても価格は大きく変動するのです。

アルマジロトカゲの価格が決まる仕組み

要約すると、アルマジロトカゲの価格は以下の要素で決まります。

価格 = 基本価値(希少性) + 付加価値(CB個体、健康状態、サイズ) + 変動要因(人気・需要)

高額であることには、それだけの理由があるのです。

販売店・ペットショップ・ブリーダー入荷相場

ハチュラボイメージ

アルマジロトカゲは、その希少性から、一般的な犬猫を扱うペットショップの店頭で常時見かけることはまずありません。

購入を希望する場合、専門的なルートと情報収集、そして「出会い」のタイミングが必要です。

アルマジロトカゲは非常に希少なので、「たまたまペットショップで見つけたから買う」というケースはほぼ皆無です。

「ずっと探して、専門店の入荷情報を追い続け、ようやく予約して出会う」というのが現実的な流れですね。

爬虫類専門店

最も現実的で、比較的信頼できる購入ルートです。

特に、海外からの輸入実績が豊富であったり、国内外のブリーダーと強いつながりを持っていたりする、大手の爬虫類専門店が中心となります。

とはいえ、そのような専門店であっても店頭に常時在庫があるわけではありません。

多くの場合、公式サイトやSNSでの入荷情報をこまめにチェックし、入荷の予告があった瞬間に予約するという形になります。

人気が高いため、予約開始後すぐに完売することも珍しくありません。

価格帯は20万円〜50万円程度が目安ですが、個体の状態や仕入れルートによって変動します。

爬虫類イベント(即売会)

「ジャパンレプタイルズショー(JRS)」や「東京レプタイルズワールド(東レプ)」のような、国内外のブリーダーや専門店が一堂に会する大規模な展示即売会も、購入の大きなチャンスです。

専門店のブースはもちろん、海外のブリーダーが繁殖させたCB個体を直接出品することもあります。

価格は15万円〜40万円程度と、専門店の店頭価格よりも比較的安価に設定される場合もあります。

ただし、イベント会場という特殊な環境下では、その場で個体の健康状態を冷静かつ正確に見極めるのが難しいというデメリットがあります。

また、購入後のアフターケアや相談が受けにくい場合もあるため、特に初心者の方は慎重な判断が求められます。

ブリーダーからの直販

国内外のアルマジロトカゲのブリーダー(繁殖家)と直接コンタクトを取り、購入する方法です。

飼育環境や親個体の情報、血統などを詳しく把握できるため、個体の素性という点では最も安心できる選択肢の一つと言えるでしょう。

しかし、価格は30万円〜60万円、あるいはそれ以上と最も高額になる傾向があります。

それ以前に、日本国内でアルマジロトカゲの繁殖をコンスタントに成功させているブリーダーは非常に少なく、公に販売情報を出すことも稀です。

入手難易度は最高レベルと言っても過言ではなく、専門家や愛好家の間での繋がりがなければ、コンタクト自体が困難です。

購入時に気をつけること

アルマジロトカゲは、非常に高額で希少な生体です。

それゆえに、「買ってから後悔した」という事態は絶対に避けなければなりません。お迎えする際は、細心の注意が必要です。

購入時に必ず確認すべきチェックポイント

- 信頼できる販売元を選ぶ

前述の通り、密輸リスクを避けるためにも、長年の販売実績があり、信頼できる専門店やブリーダーから購入することが大前提です。

正規のルートで輸入・繁殖された個体であることを証明する書類(サイテス=CITES許可書など)の有無や、提示を求められるかどうかも、信頼性を見極める重要な判断材料となります。 - 健康状態を自分の目でしっかり確認する

どれほど高額であっても、不健康な個体であれば意味がありません。

価格交渉の前に、以下の点を自分の目で厳しくチェックしましょう。- 目:パッチリと開いており、輝きがあるか。目ヤニや腫れはないか。

- 体型:体にハリがあり、痩せすぎていないか。特に腰骨が浮いていないか。

- 皮膚:体表に傷やカビ、ダニなどが付着していないか。脱皮不全を起こしていないか。

- 手足:指が全て揃っているか(指飛び)。手足に欠損や異常な曲がりはないか。

- 動作:力なくぐったりしていないか。威嚇するなど、トカゲらしい反応を見せるか。

- 餌食い:(可能であれば)販売店に依頼し、目の前で餌を食べるか確認する。餌への反応が鈍い個体は注意が必要です。

- 飼育環境の事前準備を万全にする

アルマジロトカゲは、環境の変化に非常にデリケートな種類です。お迎えしてから慌てて飼育用品を買い揃えるのでは、絶対にうまくいきません。

生体を購入する前に、後述する飼育用品をすべて揃え、ケージ内にセッティングしてください。そして、最低でも2〜3日はライトや保温器具を稼働させ、温度や湿度が狙い通りに安定していることを確認してから、万全の態勢でお迎えに臨みましょう。

アルマジロトカゲを飼育する月々の値段はいくら?なぜ高いか解説

ハチュラボイメージ

- 初期費用と月々の値段 飼育コスト

- 飼い方と飼育難易度

- オススメの飼育用品

- アルマジロトカゲの寿命

- 飼育下での繁殖について

- まとめ:アルマジロトカゲなぜ高い値段いくら

初期費用と月々の飼育コスト

ハチュラボイメージ

アルマジロトカゲの飼育を始めるには、生体価格に加えて、彼らが快適に暮らせる専用の飼育環境を整えるための初期費用が必要です。

また、飼育を維持していくための毎月のランニングコストも発生します。

生体価格が20万円以上と非常に高額であるため、飼育用品を含めた初期費用の総額は最低でも25万円から、個体価格によっては70万円以上と、他の一般的な爬虫類と比べて突出して高額になります。

初期費用の目安

以下は、アルマジロトカゲを飼育するために最低限必要となる初期費用の内訳と、その費用の目安です。生体価格によって総額が大きく変動することを念頭に置いてください。

| 項目 | 費用の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| アルマジロトカゲ本体 | 20万円 〜 60万円 | 個体の状態や入手ルートで大きく変動します。 |

| 飼育ケージ | 1万円 〜 3万円 | 幅60cm以上の前開き爬虫類専用ケージを推奨します。 |

| 紫外線ライト・バスキングライト | 1万円 〜 2万円 | ライト本体のほか、ソケット、ドーム、スタンド代も含まれます。 |

| 保温器具 | 5,000円 〜 1万円 | パネルヒーターや「暖突」などの上部ヒーターです。 |

| 床材 | 2,000円 〜 5,000円 | 専用ソイルや砂、ヤシガラなど。ケージサイズによります。 |

| レイアウト用品 | 5,000円 〜 1万円 | 必須のシェルター(隠れ家)、流木、岩など。 |

| その他(温湿度計、タイマーなど) | 3,000円 〜 5,000円 | 正確な環境管理のためにデジタル式を推奨します。 |

| 合計(目安) | 約23万円 〜 68万円 | 生体価格次第で、これ以上になる可能性も十分にあります。 |

月々のランニングコスト

一度しっかりとした飼育環境を整えてしまえば、月々の維持費(ランニングコスト)は比較的安価に収まります。

おおよそ月々2,000円〜4,000円程度を見込んでおくと良いでしょう。

- 電気代

約1,500円 〜 3,000円 (紫外線ライト、バスキングライト、保温器具の費用です。お住まいの地域や契約プラン、特に冬場のエアコン使用によって変動します) - 餌代(昆虫)

約500円 〜 1,000円 (主食となるコオロギやデュビアなどの購入費用です) - 消耗品代

約500円前後 (数ヶ月に一度の床材の交換費用や、カルシウム剤などのサプリメント代です)

見落としがちな「隠れコスト」:高額な医療費

上記以外にも、絶対に見落としてはならない「隠れコスト」として医療費が存在します。

アルマジロトカゲは非常に希少なため、診療できる動物病院は「エキゾチックアニマル専門」の病院に限られ、その数は多くありません。

万が一の病気やケガの際、初診料だけで5,000円以上、検査や治療が加われば1回の通院で数万円の出費となることも覚悟する必要があります。

高額な生体だからこそ、最低でも数万円の医療予備費をあらかじめ準備しておくことを強く推奨します。

飼い方と飼育難易度

ハチュラボイメージ

アルマジロトカゲは、その高額な生体価格や法的な希少性もさることながら、飼育難易度も「やや高い」とされています。

特に、これまでに爬虫類を飼育した経験がない初心者の方には、最初のペットとしてハードルが高い生体と言わざるを得ません。

その主な理由は、

- 厳格な環境管理が求められること

- 非常に臆病でストレスに弱い性格

であることです。

彼らの故郷である南アフリカの岩場環境(昼夜の寒暖差があり、乾燥しているが岩の隙間には適度な湿度もある)を、限られたケージ内に人工的に再現し、維持し続ける必要があります。

アルマジロトカゲ 飼育環境の重要ポイント

- 温度管理(温度勾配)

ケージ内には温度差(勾配)を作ることが不可欠です。

ケージ全体は昼間25〜30℃程度、夜間はエアコンなども利用して20℃程度に保ちます。

さらに、局所的に35℃程度の「ホットスポット」(バスキングライトで作成)を必ず設置し、トカゲ自身が体温調節できるようにします。 - 湿度管理(湿度勾配)

生息地は乾燥地帯ですが、彼ら自身は湿った岩の隙間などに隠れています。

そのため、ケージ全体は乾燥気味(40〜60%程度)を維持しつつ、後述するウェットシェルターなどを設置し、内部が高湿度(80%以上)になる「多湿スポット」も作る「湿度勾配」が理想です。 - 紫外線(UVB)

昼行性で日光浴を好むアルマジロトカゲにとって、強めの紫外線(UVB)ライトは生命維持に必須です。

紫外線が不足すると、カルシウムを吸収できずに骨が変形・脆くなる「クル病(代謝性骨疾患)」という深刻な病気を発症します。ライトは半年に一度は交換が必要です。 - 餌(昆虫食)

主食はコオロギやデュビア(爬虫類用ゴキブリ)、ミルワームなどの昆虫です。生きた餌のストックや管理が必要になる点も、初心者にはハードルとなる場合があります。

与える際は、カルシウム不足を防ぐために、必ず爬虫類用のカルシウム剤をダスティング(まぶすこと)してください。

これらの管理を一つでも怠ると、すぐに体調を崩してしまうデリケートさを持っています。

また、非常に臆病な性格のため、飼い主が頻繁にケージを覗き込んだり、無理にハンドリング(手に乗せること)を試みたりすると、それが強いストレスとなり、シェルターから一切出てこなくなったり、拒食(餌を食べなくなること)に陥ったりすることもあります。

アルマジロトカゲは、基本的に「触れ合って楽しむ」ペットではなく、「完璧な環境を提供し、その美しい姿を観賞して楽しむ」というスタンスが求められるトカゲです。

オススメの飼育用品

アルマジロトカゲの繊細な飼育環境を整えるため、特に重要となる飼育用品と、その選び方を紹介します。

リンク先は一例であり、同等の性能を持つ製品を選ぶ際の参考にしてください。

1. 飼育ケージ

体長は小さいものの、群れで生活する習性があり、ケージ内に温度勾配や湿度勾配を作るスペースが必要なため、幅60cm以上、奥行き45cm以上のケージが推奨されます。

また、彼らは上からのアクセスを非常に嫌い、ストレスを感じるため、前面が開閉する「前開き」タイプの爬虫類専用ケージが最適です。

(一例:GEX公式サイト エキゾテラ グラステラリウム シリーズ)

2. シェルター(隠れ家)

臆病なアルマジロトカゲにとって、シェルターは絶対に欠かせない必須アイテムです。

岩の隙間を再現できるよう、平たい岩やコルクバークを重ねて狭い隙間を作ったり、市販のロックシェルターを設置したりしましょう。

ケージ内に最低でも2箇所以上(暖かい場所と涼しい場所)に設置するのが理想です。

特に、内部の湿度を高く保てる素焼きの「ウェットシェルター」は、湿度勾配を作る上で非常に役立ちます。 (一例:スドー公式サイト ウェットシェルター M)

3. ライト類(紫外線・バスキング)

生命維持に不可欠なライトは、役割の違う2種類が必要です。

- 紫外線ライト

砂漠系の爬虫類に適した、UVB照射量の多い強力なタイプを選びます。

(一例:GEX公式サイト レプタイルUVB150) - バスキングライト

ホットスポットを作るための集光型ヒートランプです。

(一例:GEX公式サイト サングローバスキングスポット ランプ)

これらは必ずサーモスタット(温度管理装置)やタイマーに接続し、昼夜のサイクルと温度を自動で管理することが強く推奨されます。

4. 保温器具

ライトだけではケージ全体の温度、特に夜間の温度維持が難しいため、補助的な保温器具が必要です。

ケージの下に敷く「パネルヒーター」と、ケージ上部から遠赤外線で広範囲を暖める「暖突(だんとつ)」のような上部ヒーターを併用するのが最も効果的です。

(一例:みどり商会公式サイト 暖突)

5. 床材

生息地の乾燥した岩場の雰囲気を再現するため、砂や赤玉土、専用のソイル(土系床材)が使われます。

「GEX エキゾテラ デザートソイル」などは、本来の生育環境を再現しやすい床材の一つです。(参照:GEX公式サイト デザートソイル)

ただし、餌と一緒に床材を食べてしまう「誤飲」のリスクも考慮し、粒が細かすぎる砂は避けたり、シェルター内だけ別の床材にしたり、岩の上に餌を置くなど、工夫が必要です。

アルマジロトカゲの寿命

アルマジロトカゲの寿命は比較的長く、平均して10年〜15年とされています。

飼育環境が良好で、ストレスのない日々を送ることができれば、20年以上生きたという記録もあるようです。

前述の通り、お迎えするための初期費用や生体価格は非常に高額ですが、一度適切な環境を整えてしまえば、非常に長く付き合うことができるパートナーとなります。

だからこそ、お迎えする前には、「この先十数年間、変わらず情熱を持って飼育し続けられるか」を真剣に自問自答する必要があります。

飼育下での繁殖

アルマジロトカゲの繁殖は、他の多くの爬虫類(卵生)とは異なり、卵ではなく子供の姿で産む「卵胎生」です。

これにより、産卵床の準備や卵の孵化管理といった手間は不要です。

しかし、一度に産む子供の数はわずか1〜2頭と非常に少なく、これが希少性を高めている一因でもあります。

飼育下での繁殖例は国内外で報告されていますが、安定して成功させるのは容易ではありません。

繁殖を狙うには、まず性別が確実な健康なペアを入手するという非常に高いハードルがあります。

その上で、生息地の冬を再現するために意図的に温度を下げる「クーリング」といった専門的なテクニックを用いて繁殖行動を誘発する必要があります。

産まれた幼体は非常に小さくデリケートなため、親とは別のケージで、成体以上に慎重な温度・湿度管理と給餌を行う必要があります。

アルマジロトカゲなぜ高い?値段はいくらか総括

記事のポイントをまとめます。

- アルマジロトカゲはワシントン条約(CITES)附属書Ⅱで保護される希少なトカゲである

- 過去のペットとしての乱獲や生息地破壊により個体数が激減し、国際取引が厳しく規制されている

- 正規の野生個体の輸入がほぼないため、市場流通量が極端に少なく希少性が高い

- これがアルマジロトカゲの値段が「なぜ高い」かという最大の理由である

- 値段の相場は20万円から60万円程度、状態やペアによっては100万円を超えることもある

- 価格はCB個体(高価)かWC個体(安価だがリスク大)か、年齢やサイズ、需要のバランスで決まる

- 飼育下繁殖のCB個体は非常に高価だが、健康で飼育しやすいため強く推奨される

- 購入は信頼できる爬虫類専門店や大規模なイベントが中心で、予約が必要な場合が多い

- 相場より安価すぎる個体は密輸の可能性があり、購入時には細心の注意が必要

- 初期費用は生体代を含め最低でも25万円から、個体次第では70万円以上と非常に高額になる

- 月々の飼育コスト(電気代・餌代)は2,000円から4,000円程度と比較的安価である

- 飼育難易度はやや高く、厳密な温度・湿度・紫外線の管理が求められる

- 非常に臆病でストレスに弱いため、触れ合いには向かず、観賞用トカゲとして適している

- 飼育には幅60cm以上の前開きケージ、強力な紫外線ライト、複数のシェルターが必須

- 寿命は10年〜15年以上と長く、長期的な飼育計画と覚悟が必要となる